せとまちコラムSetomachi Column

コロナ感染後遺症とワクチン後遺症

点滴療法各種治療2022.08.31 2024.04.24

ここ最近、新型コロナの感染増加に伴い後遺症の相談が増えています。特に多い症状は、長引く味覚障害や咳などの呼吸器症状や頭痛、倦怠感です。通常の保険診療では対応が難しい症例も点滴療法や水素吸入を行うことで殆どの方に効果が期待できます。特に、高濃度ビタミンC点滴と高濃度グルタチオン点滴、それらを合わせた瀬戸まちスペシャル点滴は一度の点滴で改善されることも多いです。

但し、コロナ感染の予防や後遺症の改善に最も大事なのは免疫力(特に自然免疫)です。免疫力の多くは腸にありますので、腸内環境の改善が最も重要になります。きのこ、ワカメ、旬の野菜などで食物繊維を食事からしっかりと摂取することも重要です。食事での摂取が十分できない際にはH&JINシリーズの乳酸菌を勧めています。特にH&JINバリアにはプレバイオティクス、乳酸菌の他にもケルセチン、亜鉛、ビタミンC、ビタミンDなどコロナ感染に有効と報告されている多数の成分を配合しており、多くの治療効果が期待できます。たびたび感染を繰り返す方が増えていますが、それは自然免疫の低下が原因と考えられます。その場合はインターフェロン誘導生薬を利用することで自然免疫を強化することが有効となります。

マグネシウムを強化したマルチミネラル水のマグリッチはコロナ感染後の倦怠感や副腎疲労、頭痛をはじめとした多くの症例に対して治療実績があります。また、森羅万象の蜂蜜を合わせることで相乗効果で改善していく症例もあります。持続する咳症状や鼻炎症状にはアロマ調合オイルが有効です。

一方、ワクチン後の後遺症は多彩です。動悸、息が吸いづらいなどの呼吸苦症状、めまい、倦怠感、朝起きられない、膝や肩の慢性疼痛、脱毛症、皮疹、帯状疱疹などでの相談が多いです。こちらも点滴療法やミネラル補充、漢方薬、フルボ酸、CBDオイル、有機ゲルマニウム、インターフェロン誘導生薬などを組み合わせることで多くの患者様で効果が期待できますが、コロナ感染後遺症に比べ、治療抵抗性の難解な症例があります。

感染後の後遺症でもワクチン後遺症でも倦怠感が強い方などに対して5-ALAのサプリも導入しております。5-ALAは脳外科医時代には脳腫瘍の摘出術の際に腫瘍組織の蛍光剤として使用しておりました。ところが、2022年4月に新型コロナウイルスの感染制御効果を長崎大学が発見したことで新たに世界的に注目されるようになりました。さらにミトコンドリア活性などの作用により、コロナ感染後遺症やワクチン後遺症に対して有効な症例の実績が徐々に増えております。特に不安や不眠を伴うパターンには効果が期待できます。

また、ブレインフォグ(頭に霧がかかったようにすっきりしない)にはビタミンB群、プラズマノーゲン、イチョウ葉、フェルラ酸などをブレンドしたサプリやMガードも効果が報告されています。

エクソソーム(幹細胞培養上清液)も効果が報告されておりますが、費用対効果のある治療を優先して行うため優先順位は低いと考えています。

記事監修

米澤 公器

瀬戸のまち統合治療院

よねざわ生活習慣病・脳クリニック院長

関連記事

-

『不妊』へのアプローチ

保険診療各種検査点滴療法各種治療整体2022.04.26 2022.05.14

当院では不妊も生活習慣病と考え、食事、運動、自律神経のバランスを第一に考えております。まずは、人工的な治療法に頼らず自然な妊娠を目指しましょう!! &…

-

慢性疼痛は改善しないのか?

各種検査点滴療法整体2022.06.01 2022.08.16

膝関節痛、五十型、腰痛、頸椎症、偏頭痛、末梢神経痛、三叉神経痛、テニス肘などによる痛みでお困りの方は多いのではないでしょうか。整形外科では痛み止めによ…

-

進行がん治療の進歩と保険診療の限界

点滴療法からだに優しいがん治療2024.07.27 2024.08.08

近年がん治療は飛躍的に進歩しており、先進諸国ではがんは治療可能な疾患となりつつある。日本においては保険診療がメインで患者さんの経済的負担が軽減できる一…

-

慢性疲労に隠れた原因「副腎疲労」

各種検査点滴療法各種治療2022.04.16 2022.12.21

皆さんは副腎疲労という病態を聞いたことはあるでしょうか。保険診療ではなかなか評価が難しく「うつ」と診断され、抗うつ薬を投与されるケースもあります。この…

-

顔面神経麻痺の改善例

各種治療整体2023.06.25 2025.10.16

当院には通常の保険診療では改善が期待できない様々な難病の患者さんが受診されます。重度の顔面神経麻痺(他院耳鼻科にてBell麻痺と診断)の改善例を紹介し…

-

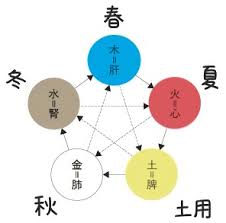

「秋」咳の食養生

保険診療各種治療整体2024.10.09 2024.10.10

朝晩は涼しくなりすっかり秋らしくなってきました。東洋医学的には人間も自然の一部ですので、臓器と季節を結びつけると「秋」は「肺・大腸」と関係があると考え…