せとまちコラムSetomachi Column

「ビタミンD」について

各種検査各種治療からだに優しいがん治療2022.05.11 2022.12.07

前回、美白についてのコラムでは紫外線は活性酸素の原因となり、シミ、そばかすなどの原因となると説明しました。紫外線を浴びすぎるとそれらが問題となりますが、一方で紫外線(UVB)に当たらなすぎによるビタミンDの不足が問題となることも多いです。

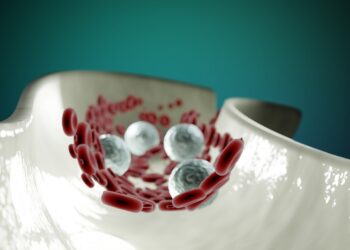

血中ビタミンD3濃度の不足は、以前から骨粗鬆症の原因として知られていますが、近年、乳癌、大腸癌などの癌の高リスク要因であり、認知症の要因としても注目されています。さらにアトピー性皮膚炎や全身性エリテマトーデス、花粉症などの免疫異常、多発性硬化症やパーキンソン病などの神経疾患、更には卵子減少による不妊にも関与している事が報告されています。最近ではCOVID-19の重症化とビタミンD3不足との関連が多数報告されています。

しかし、多くの日本人でビタミンD欠乏が顕著となっています。原因は、日光浴不足、過度な紫外線対策、ビタミンD吸収障害、肝障害や腎障害による活性型ビタミンDへの変換が行なわれない場合などがあります。特に若年女性では過度な紫外線対策と無理なダイエットが原因になる事が多いです。血中ビタミンD3を正常範囲に保つことはそれほど難しいことではなく、もたらす効用は計り知れないものがあります。

当院では、血液検査でビタミンDの血中濃度を測定し、欠乏や不足している場合にはビタミンD3のサプリメントで補うようにしております。測定した方の8割以上が欠乏状態となっており、足りている方は殆どの方が既にビタミンD3サプリを内服されているのが現状です。ビタミンD3サプリメントは副作用が少なく、効果も多岐にわたり、比較的安価ですので、多くのかたに導入しやすくおすすめです。ただし、マグネシウムが欠乏していると、ビタミンDが効果を発揮しづらくなるため、マグネシウム不足がないことが前提となります。

従って、紫外線を避けすぎることなく生活するのが基本となりますが、夏場の紫外線が心配な時期にはグルタチオンなどの抗酸化物質で対策し、冬時期にはビタミンD3サプリで補充するのが良いのではないでしょうか。

ビタミンD3補給の適応疾患(予防および治療)

- がん:乳がん、大腸がん、卵巣がん、膵臓がん、その他

- 骨疾患:くる病、骨軟化症、骨そしょう症

- 免疫疾患:全身性エリテマトーデス、アトピー、アレルギー性鼻炎

- 循環器疾患:高血圧、循環器疾患、動脈硬化、末梢動脈疾患

- 神経系疾患:パーキンソン病、多発性硬化症

- 感染症:ウイルス感染、インフルエンザ、結核、歯周病

- その他:糖尿病、うつ病

保険診療で骨粗鬆症などに処方するビタミンD製剤は活性型のものであり、高容量では副作用の危険性が高く、低容量でしか使用できません。従って、今回ご説明したビタミンD3(非活性型)とは別物とお考え下さい。

当院ではビタミンD血中濃度測定を3300円にて実施しています。

記事監修

米澤 公器

瀬戸のまち統合治療院

よねざわ生活習慣病・脳クリニック院長

関連記事

-

頭痛治療

点滴療法各種治療整体2023.05.30 2025.10.16

梅雨に入ったこともあり、頭痛の相談が増えてます。勤務医時代にも頭痛治療を行っていたので保険診療での限界はよく知っています。 当院では、鎮痛剤などの対症…

-

早期がん検診 「尿中腫瘍マーカー」

からだに優しいがん治療各種検査2023.04.26 2023.04.28

一般的にがん検診で行う腫瘍マーカーはある程度進行していないと上昇しないことが多いです。一方、「尿中腫瘍マーカー(ジアセチルスペルミン)」は乳がん、前立…

-

動脈硬化は改善しないのか? Part2 「原因編:カルシウムパラドクス」

各種検査点滴療法2022.05.26 2022.12.17

前回は動脈硬化の一つ目の原因となる「酸化ストレス」と「慢性炎症」について説明しましたが、今回は二つ目の「カルシウムパラドックス」についてみていきましょ…

-

当院での糖尿病治療法 Part2

保険診療各種治療メディカルフィットネス2022.04.22 2022.12.17

Part1では糖尿病の病態についての内容でしたが、part2では改善方法について説明します。 インスリン注射が必要な1型糖尿病の方は基本的には細胞内に…

-

難治性の熱中症

点滴療法各種治療2023.08.08

最近、熱中症の相談が一気に増えました。本来の熱中症であれば、生理食塩水の点滴をすればすぐに良くなるのですが、最近はそれでも改善せず、倦怠感が続くのが特…

-

生活習慣病の評価方法 「尿中酸化ストレス測定」

各種検査2023.04.22 2023.04.28

慢性疾患の殆どは生活習慣が原因である「生活習慣病」です。 また、慢性疾患の原因の多くは活性酸素などの「酸化ストレス」、いわゆるサビです。 …